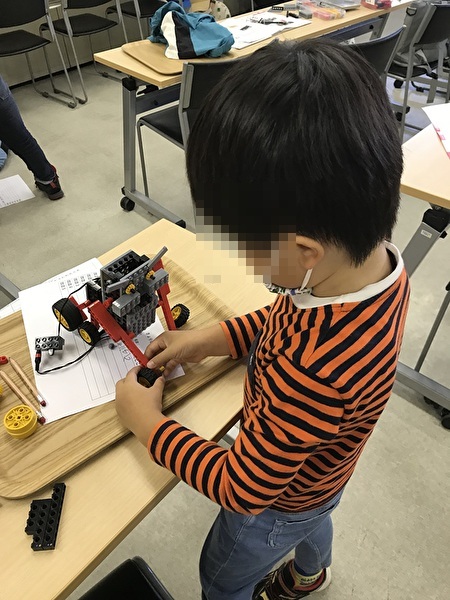

プライマリー「ロボゴング」改造例です。2回目のテキストの改造を行い、1mをどれだけの時間で走り切れるかのタイムトライアルを行いました。コースのゴールの門をTロッド、シャフトなどを使って、素敵にデザインして、作ってくれています。さらに早くするために、色々試行錯誤をしながら、前輪にタイヤLを取り付けたり、色々な工夫をして、改造し、タイムを競ってくれました!

プライマリー「ロボゴング」改造例です。2回目のテキストの改造を行い、1mをどれだけの時間で走り切れるかのタイムトライアルを行いました。コースのゴールの門をTロッド、シャフトなどを使って、素敵にデザインして、作ってくれています。さらに早くするために、色々試行錯誤をしながら、前輪にタイヤLを取り付けたり、色々な工夫をして、改造し、タイムを競ってくれました!

プライマリー「ロボゴング」改造例です。2回目のテキストの改造を行い、1mをどれだけの時間で走り切れるかのタイムトライアルを行い、さらに早くするために、改造をしてくれています。色々試行錯誤をしながら、後をタイヤLにしたり、タイヤLとタイヤSを付けたり、前足にタイヤSを付けたりと、色々な工夫をして、タイムを競ってくれました!

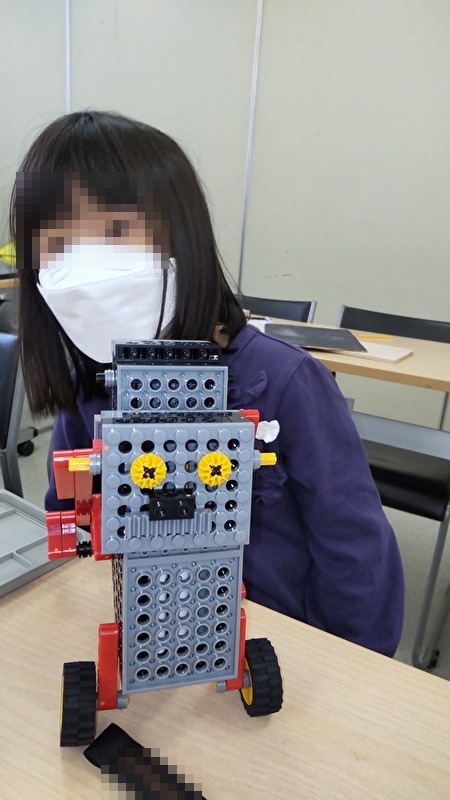

プライマリー「ロボゴング」改造例です。2回目のテキストの改造を完了後に、独自の改造に取り組んでくれました。この写真は、後姿です。当然、前にも顔があります。実は、親子のゴリラで、背中に子供をのせているようにするために、もう一つ顔を作って、後ろ側に取り付けてくれているのです。とてもかわいいゴリラに変身です。(この親子ゴジラの発想は、初めてで、とても心が和みました。)次の改造も期待しています。

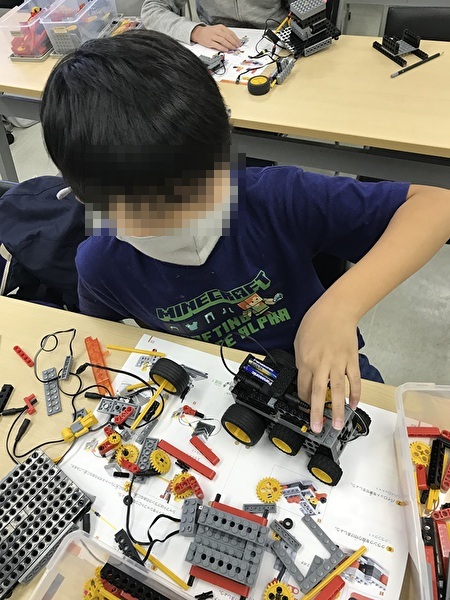

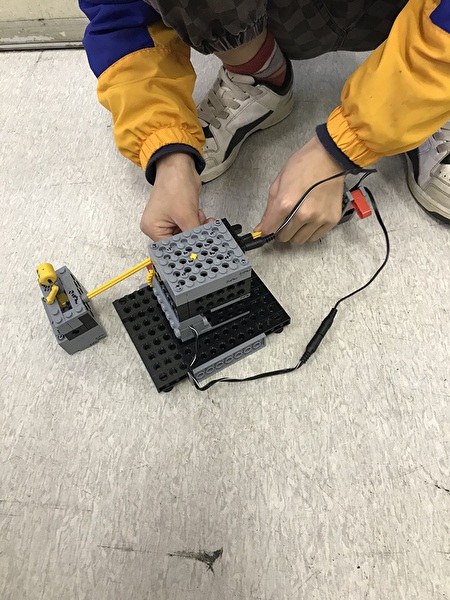

新ミドル「アメンロボ」作品です。回転運動を直線運動に変えるクランク機構を使い、前後のタイヤを開いたり、閉じたりさせて動かす、とても面白い機構のロボットです。1回目に、持って帰るときに、分解しないようにテープで止めて、持ってかえって、無事壊れずに教室に持って来てくれたのですが、教室の机の上で、手が滑り、分解してしまい、もう一度組立直してくれました。(結構複雑な構造になっているので、復元するのも大変です。) 2回目は、問題が多くあったのですが、しっかりロボットの構造、動きを観察して、正答!してくれていました。問題を解くには、国語力に加え、論理的思考も必要であり、算数得意?と聞いたところ、「はい」と言ってくれていたので、正答してくれた理由がわかりました。その後、プログラムをして、マイコンブロックに書き込んで、音に反応して、ブザーを鳴らして、動き出すロボットにして完成、2回目完了です!

アメンドのように、左右に羽を付け加えています。

ベーシックコース11月「ホッピンバード」改造例です。 2回目を作り終えた後に、まったく違った動きのものを造ってくれました。ボウリングロボットのボールを投げる腕の動きを取り入れて、玉が飛び出すように改造に取組んでくれました。なかなか機構が難しかったようで、残り時間が少なくなってしまい、発想を転換して、Tロッドを使って、「ポーン」と音を出す構造に換え、定期的に音を出すロボット作り上げてくれました。そして、その音の間隔が1秒になるように、再度調整しています。この機構は、どのロボットにも使われていないものですので、さらに発展させた新たなロボットを創ってもらえたらな、と思っています。

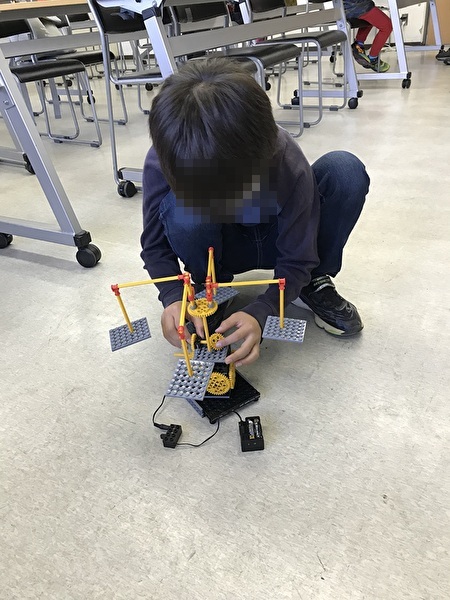

ベーシックコース11月「ホッピンバード」改造例です。 2回目を完成させた後に、メリーゴーランドをイメージした改造をしてくれました。シャフト、プレートLなどを使い、回転する乗り物部分を創り、その乗り物部分が、回転するように、本体の下部に取り付けているモーターの回転方向を垂直し、上まで回転をつなげるために、内部にギアを追加して、改造をしてくれました。上に伸びる最後の軸を回転させるためにギアを取り付けていましたが、帰る時間となり、自宅でトライしてみます、とこのままの状態で持ってかえってくれました。次回、結果を聞いてみたいと思っています。

ベーシックコース11月「ホッピンバード」改造例です。 2回目が完成後に、反対側も跳ねるよにしたいということで、もう一つのタッチスイッチを使って、同じ機構のものをつくってくれました。ただ、スイッチの動作が反対になるものを2つ(押したら動くタイプと押したら止まるタイプ)使っているので、うまく跳ねてくれませんでした。発想は、面白いので、またこのアイデア、仕組みを生かして、違う動きをするものを創ってもらえたらと思っています。

ベーシックコース11月「ホッピンバード」改造例です。2回目が完成した後、 跳ねながら回転するロボットなので、 メリーゴーランドをイメージしての改造です。初めは、反対側にも、同じ跳ね上がるものを創ろうとトライしてくれましたが、自分が考えているものを創るには、部品が足りず、別のアイデアに切り替えてくれました。跳ねあがる側は、馬をイメージして、反対側は、コーヒーカップをイメージ?した人が乗っているカップを作り、また人が落ちないように、細プレートを使って、抜け出さないように工夫しています。2人乗せるために、先生のロボットを貸して、と言われ貸しましたが、2人を乗せるには、幅が少なかったようです。回転するときに、跳ねるので、シャフトが外れやすく、工夫をしながら、連結していました。次回の改造も楽しみにしています。

プライマリーコース「SLロボロコ」改造例です。2回目までのロボットを完成させた後に、更なる改造をしてくれました。SLの顔を、シャフトジョイント、グロメッドなどを使い、装飾し、またプレートLなどを使って、羽を付け加えて、ギアMを耳のように取り付けています。後続の石炭車には、アルミホイルを丸めて、石炭を載せています。とても素敵なSLロボに変身です!

ベーシックコース「う王さ王」改造例です。1回目のう王さ王を改造しています。2回目で、使う部分を考えて、その部分に影響しないようにしています。改造内容は、落ちないロボットにしようと、タッチスイッチ黒を、床に接して、押されるように、工夫して取り付けてくれています。そして、床のないところに来ると、タッチスイッチがオフとなり、止まる仕組みです。アドバンスコースでも、落ちないようにするロボットがありますが、それは光センサーを使っていますが、 タッチスイッチ黒 でも同じことが出来る仕組みを見出しました!今までにない発想で、素晴らしいと思います。さらに、残りの部品で、新たにもう一つの作例を創ってくれています。その内容は、ギアLとタイヤを組み合わせて、押出し機(昔の洗濯機の脱水するローラを思い出しました)を創り上げてくれました。1回目の残った時間で、2つの作品を創り出していて、すごいセンス、能力を感じます。ぜひ、来年の全国大会に、このような新たな発想で、作品を創って、参加してもらいたいと思います。