8月プライマリー「ロボフィッシュ」改造例です。ロッドを使い、まず魚の口を伸ばして、魚らしい形に改造しています。また、タッチスイッチを使って、リモコンで、魚を動かすように工夫もしています。その後、海の中の世界にするために、サンゴ礁をロッド、ビームをうまく組み合わせて、創ってくれました。さらにヒトデの作成にもトライして、Lロット、シャフトペグを組み合わせて、作製してくれました。海の中を気持ちよく泳ぐ魚の世界が完成です。

8月プライマリー「ロボフィッシュ」改造例です。ロッドを使い、まず魚の口を伸ばして、魚らしい形に改造しています。また、タッチスイッチを使って、リモコンで、魚を動かすように工夫もしています。その後、海の中の世界にするために、サンゴ礁をロッド、ビームをうまく組み合わせて、創ってくれました。さらにヒトデの作成にもトライして、Lロット、シャフトペグを組み合わせて、作製してくれました。海の中を気持ちよく泳ぐ魚の世界が完成です。

7月ベーシック「ロボケラトプス」改造例です。2回目の最後のロボット、ヴェロキラプトルを作成後に、さらにその恐竜を改造し、また新たに1体の恐竜を作り上げています。ロッドとタイヤを見事に組み合わせて、首の長い恐竜のブラキオサウルスを作ったのでしょう。顔もリアルにできています。いつもながら、とてもデザイン性のあるものに仕上がっていると思います。そして、3体を並べて、ジェラシックパークの世界になっています。(Tシャツにも、トリケラトプスがいました!、全部で4体ですね。)

7月ベーシック「ロボケラトプス」改造例です。2回目の最後のロボット、ヴェロキラプトルを作成後に、さらにその恐竜を改造し、また新たに1体の恐竜を作り上げています。ギアとタイヤなどシンプルな部品で、すてきな恐竜が出来上がっています。最後にロボケラトプスの上に、2匹を載せて、親子の恐竜が散歩しているようです。頭の中のデザインを、限られた部品で、見事に表現した作品だと思います。

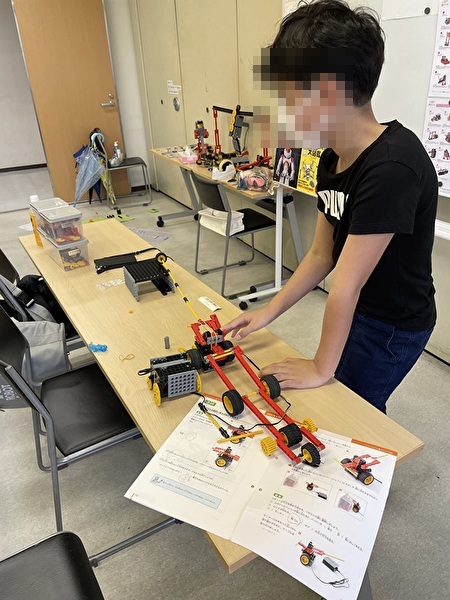

プライマリースタートアップ講座2回目改造例です。4輪の動く車を制作し、その後、黒、グレーのタッチスイッチの動作の実験を行った後の時間で、改造をしてくれました。まず、運転台を創り、運転手を乗せ、後ろの部分に太プレートを使ってウイングを取り付けてくれました。その後、ロッド、ペグS、Tロッドを取り出して、ブルドーザーを思いうかべるようなウイングを見事に創り上げてくれました!とても素敵な車に変身です。次回からの授業で創るロボットも、どんなふうに改造してむくれるか、楽しみにしています。

プライマリーコース「ウォーカータクシー」改造例です。タクシーの屋根に人を乗せるために、そこまで上がる階段を細プレート2ポチを組み合わせて作ってくれました。屋根の下には、運転手が乗っているようです。そして、さらにタイヤSを前の部分に付けてさらに改造を試みてくれていました。色々なアイデア、発想が湧いてきて、それを3次元の形に仕上げていける力を感じる作品です。(これをロボットプログラミング思考力と呼んでいます。)

ベーシックコース「ロボクリーン」改造例です。掃除機を1つの町としてイメージし、作品を作り上げています。ギアを木、花(キノコ?)に見立てて、きれいなデザインに仕上げています。また、掃除機部分も、ローラをタイヤSに付け替え、その後に、ごみを持ち上げる傾斜部分を備えるようになっています。ほんとうに動く街のようになったのではと思っています。次回も、楽しみです。

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。レスキューした人を収容できるベット、手術ができるような装備、室内照明、前方にもライトも付け加え、本格的なレスキューカーに改造しています。さらに、ロッドなどの部品を、巧みに組み合わせて、本体後方に、無人機を乗せてくれました。これから進む道などが、安全であるかを偵察するためかと思います。レスキューというキーワードから、いろんなことを考えて、アイデアを出し、工夫をして、改造したロボットに完成したと思います。

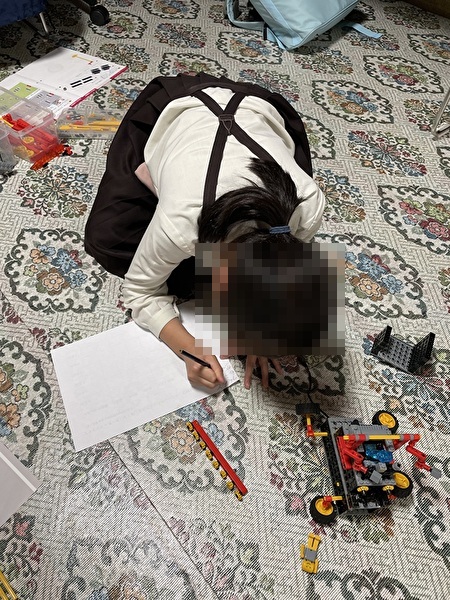

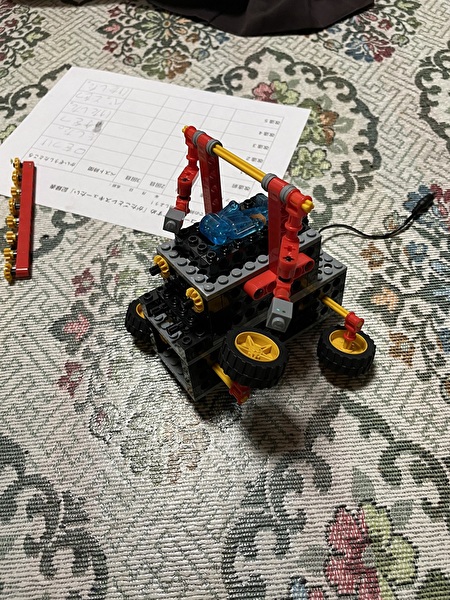

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。 レスキュー ロボットで助けた人を運んでいるときに、けがの手当て、応急処置ができるように、熱を測ったり、毛布のあるベットを装備したり、くすりを準備したりと、困っている人のことを、よく考えて、そのことを解決できるように、次々と改造アイデアを出して、取り組んでくれました。また、その内容を、紙に書き出し、まとめもしてくれています。とてもすてきなレスキューカーになったのではと思います。

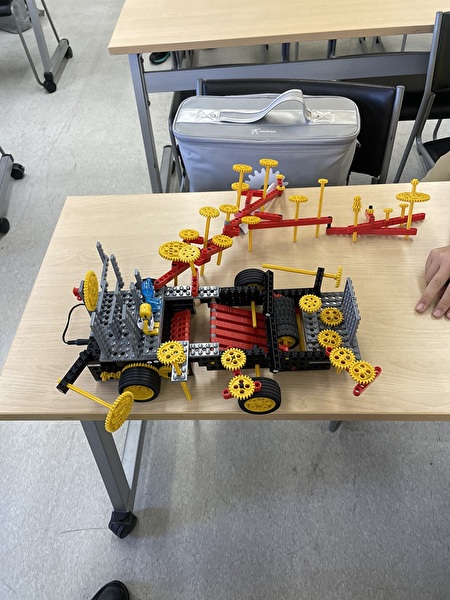

ベーシックコース「ケンドーロボ」改造例です。このロボットは、前に着けたバンパーが障害物にあたると、ロックが解除され、ゴムの力で、後ろに取り付けた竹刀が、前に振り下ろされる機構になっています。そのため、つよいケンドーロボにするには、いかにバンパーと、竹刀の長さをのばすかがポイントです。ただし、単にバンパーを長くするだけでは、前後のバランス、ゴムの力の関係で、本体が浮き上がります。このロボットは、前記のことを、改造している中で観察し、どのようにすれば、その課題が解決できるかを考えてくれています。その試行錯誤の結果、写真のようなロボットになったのでしょう。前が浮くこと、安定して直進して、バンパーを動作させることを考えた構造になっていると思います。

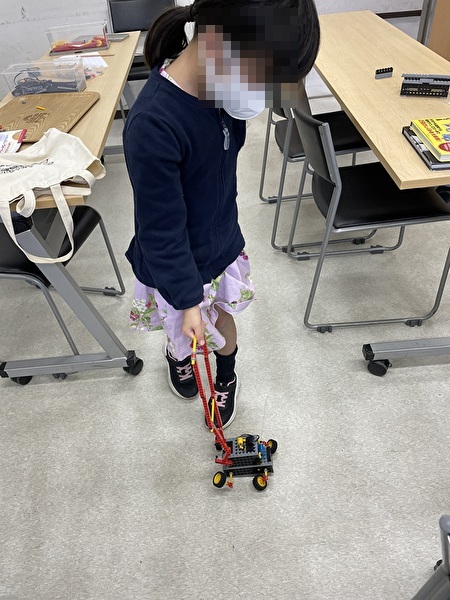

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。その改造は、ロッドとシャフトの部品をうまく組み合わせて、手の届く高さまで組み上げて、手とロボットをつなげるようにしています。途中に、シャフトを使い、長さが調整できるように、折曲がる構造も取り入れています。ロボットとお散歩しているようで、ロボットもよろこんでいるのようにみえました。