プライマリーコース「ウォーカータクシー」改造例です。タクシーの屋根に人を乗せるために、そこまで上がる階段を細プレート2ポチを組み合わせて作ってくれました。屋根の下には、運転手が乗っているようです。そして、さらにタイヤSを前の部分に付けてさらに改造を試みてくれていました。色々なアイデア、発想が湧いてきて、それを3次元の形に仕上げていける力を感じる作品です。(これをロボットプログラミング思考力と呼んでいます。)

プライマリーコース「ウォーカータクシー」改造例です。タクシーの屋根に人を乗せるために、そこまで上がる階段を細プレート2ポチを組み合わせて作ってくれました。屋根の下には、運転手が乗っているようです。そして、さらにタイヤSを前の部分に付けてさらに改造を試みてくれていました。色々なアイデア、発想が湧いてきて、それを3次元の形に仕上げていける力を感じる作品です。(これをロボットプログラミング思考力と呼んでいます。)

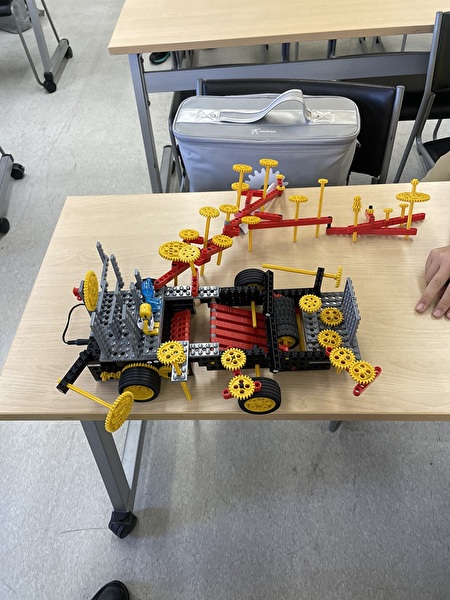

ベーシックコース「ロボクリーン」改造例です。掃除機を1つの町としてイメージし、作品を作り上げています。ギアを木、花(キノコ?)に見立てて、きれいなデザインに仕上げています。また、掃除機部分も、ローラをタイヤSに付け替え、その後に、ごみを持ち上げる傾斜部分を備えるようになっています。ほんとうに動く街のようになったのではと思っています。次回も、楽しみです。

プライマリーコース2回目の改造を終えたあと、独自のアイデアで、「エレベーター」を創ってくれました。まず、柱をビーム4ポチで積み上げ、エレベータの箱部分もビームとタイルで創っています。上下する機構は、箱部分を斜めにすることにより、対角線距離が見かけ上、短くなることを利用(説明が難しくなってしまっていて、すみません。)して、自由な位置で、箱がとまるようにしています。この機構は、新ミドルコースのロボベーターで使っていて、箱が同じく止まるようになっています。さらに他の方法はないのかと考えてくれていて、柱にゴムを巻き付けて、それを使っても、止まるように考えてくれています。よく自分で考えて、創り上げてくれています。

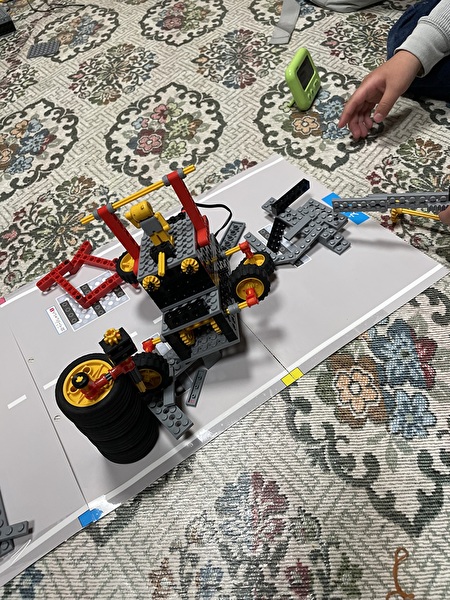

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」の進む難コースを制作してくれました。まず障害物となる形を頭の中で、考えて、それに合う部品を選び出し、デザインを考えて、1つ1つ緻密に作っています。出来上がったコースは、かなりの難コースとなり、前に進むのが困難なものでした。コース設計としては、最高のものに出来上がったのではと思います。

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。レスキューした人を収容できるベット、手術ができるような装備、室内照明、前方にもライトも付け加え、本格的なレスキューカーに改造しています。さらに、ロッドなどの部品を、巧みに組み合わせて、本体後方に、無人機を乗せてくれました。これから進む道などが、安全であるかを偵察するためかと思います。レスキューというキーワードから、いろんなことを考えて、アイデアを出し、工夫をして、改造したロボットに完成したと思います。

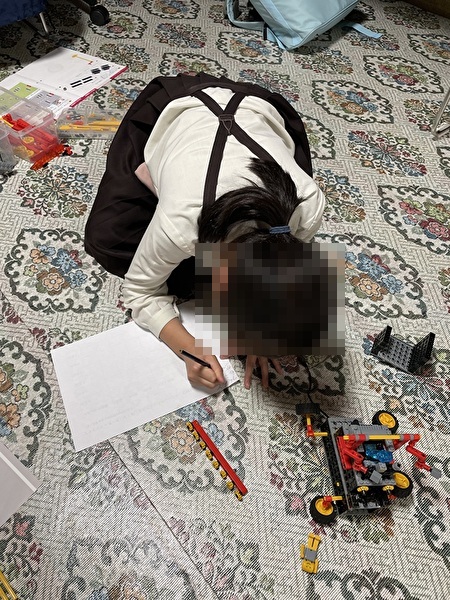

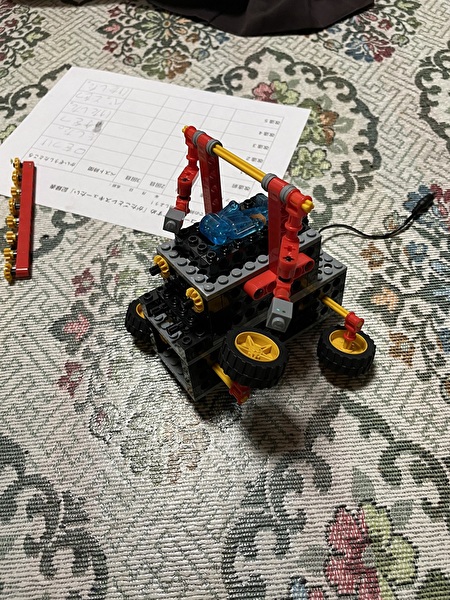

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。 レスキュー ロボットで助けた人を運んでいるときに、けがの手当て、応急処置ができるように、熱を測ったり、毛布のあるベットを装備したり、くすりを準備したりと、困っている人のことを、よく考えて、そのことを解決できるように、次々と改造アイデアを出して、取り組んでくれました。また、その内容を、紙に書き出し、まとめもしてくれています。とてもすてきなレスキューカーになったのではと思います。

ベーシックコース「ケンドーロボ」改造例です。このロボットは、前に着けたバンパーが障害物にあたると、ロックが解除され、ゴムの力で、後ろに取り付けた竹刀が、前に振り下ろされる機構になっています。そのため、つよいケンドーロボにするには、いかにバンパーと、竹刀の長さをのばすかがポイントです。ただし、単にバンパーを長くするだけでは、前後のバランス、ゴムの力の関係で、本体が浮き上がります。このロボットは、前記のことを、改造している中で観察し、どのようにすれば、その課題が解決できるかを考えてくれています。その試行錯誤の結果、写真のようなロボットになったのでしょう。前が浮くこと、安定して直進して、バンパーを動作させることを考えた構造になっていると思います。

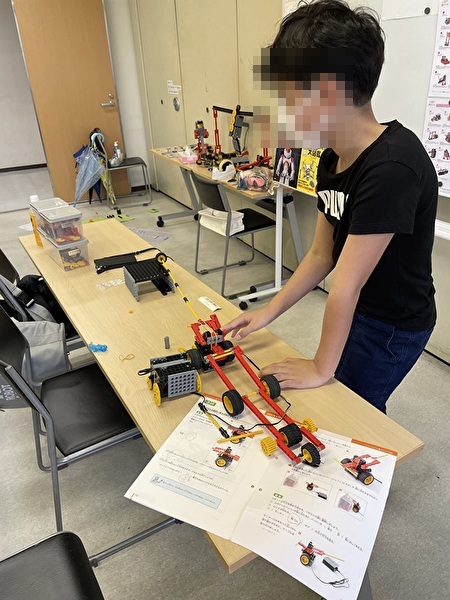

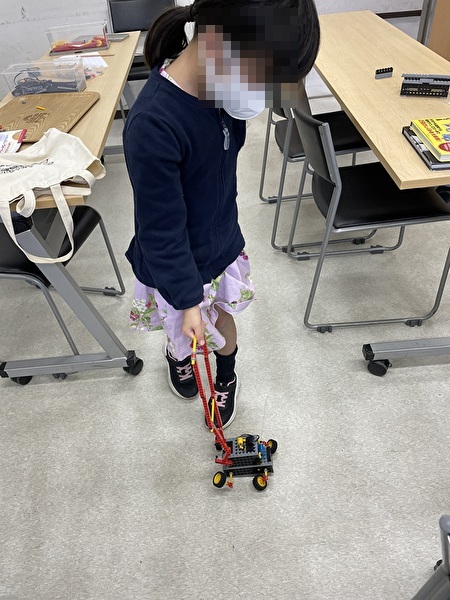

プライマリーコース「がたごとレスキューたい」改造例です。2回目のタイヤ部分の改造を終えて、改造に取り組んでくれました。その改造は、ロッドとシャフトの部品をうまく組み合わせて、手の届く高さまで組み上げて、手とロボットをつなげるようにしています。途中に、シャフトを使い、長さが調整できるように、折曲がる構造も取り入れています。ロボットとお散歩しているようで、ロボットもよろこんでいるのようにみえました。

なわとびロボット「ジャンピングトビー」改造例です。2つの改造をしています。1つ目は、1回目の動作確認でも発生していたのですが、本体がジャンプするたびに、すこしづつ回転してしまう点です。タイヤを増やしたり、色々試行錯誤した結果、写真のような構造になりました。ポイントは、左右にシーソできないような固定方法では、ジャンプできなくなることに気づき、タイヤSとビーム、プレート、おもりのタイヤLを使って、回転防止もでき、ジャンプもできる構造を作りだしました。その後、なわを4重にして、4重跳びにチャレンジしてくれました。Tジョイントを上手く使い、どのシャフトも回転時に、本体にあたらないように長さを微調整しています。その結果、見事4重跳びに成功!しました。なぜそうなるか、それをどうすれば改善できるかを、考え抜いた作品となっています。

はたらくくるま「ロボドーザー」改造例です。テキスト通りのロボドーザーを完成させて、その後、改造に取り組んでくれました。戦車型ロボットへの改造したいとのことで、テキストを参考にしながら、砲が2本あるかっこいい戦車になりました。1mを何秒で走り切るかのレースをした後に、さらに改造を加え、太プレートを上手く組み合わせて、後方に、戦車から、パイロットが半分身を乗り出している、本当の戦車のようなスタイルにしてくれてました。とてもすてきなデザインに仕上がったと思います。